自律神経失調症の改善のカギは慢性筋肉疲労を取り除くこと―背骨周りの筋肉が重要―しかし、筋肉を強く押しても駄目

自律神経は体内のさまざまな機能(血流、消化、体温調節など)を自動的に調節する重要なシステムであり、そのバランスが崩れると、さまざまな不調( 不定愁訴)が現れます。

(故)福増廣幸博士の仮説では自律神経のバランスが崩れる原因はストレスや生活の習慣の乱れが続くことによる慢性筋肉疲労が原因であるとしています。

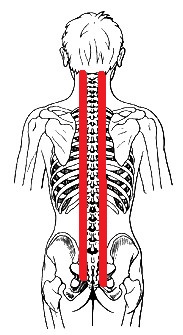

自律神経系は筋肉をモニターすることで身体の現状を知り、慢性筋肉疲労が起きることでモニターをしているところの自律神経が誤作動する。特に脊柱(背骨)周囲の筋肉群は自律神経のセンサーとなっていて、その筋肉群が慢性筋肉疲労に陥ることで、自律神経のセンサーは正常に機能しなくなり誤作動を起こしやすくなる。

(故)福増廣幸博士の仮説に対して医学的に認めるレポートを拝見したことはありませんが、カイロプラクテイックや整体の理論や私の臨床経験では納得のいくものであります。

このページでは自律神経失調症改善のための情報を以下に掲載させていただきます。

Ⅰ.背骨と自律神経との関係をカイロプラクテイックや整体の理論から解説

Ⅱ.慢性筋肉疲労と自律神経についての福増博士の見解(仮説含む)

Ⅰ.背骨は自律神経の働きと密接に関係しています

1. 背骨と自律神経の物理的な関係

背骨には脊髄が通っており、そこから自律神経(交感神経と副交感神経)の枝が出ています。背骨周囲の筋肉が緊張していると、これらの神経が圧迫されることがあり、自律神経の働きに影響を与える可能性があります。たとえば

- 筋肉の緊張が神経の伝達を妨げる

- 血流やリンパの流れが悪化し、神経の働きが低下

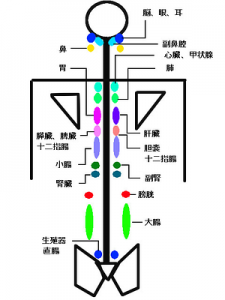

具体的に上げると… 背中左側の胃のポイントに緊張があると胃の不調が出やすく、緊張が抜けると症状が改善。

背中右側の肝臓のポイントの緊張が抜けると、疲労感が軽くなった。 腰の大腸のポイントの緊張が抜けると、腸の調子が整い始めた。 等々

<反射ポイント図>

2. 交感神経の過剰活性

多種多様のストレスの影響で背骨周辺の筋肉にコリができると交感神経が過剰に活性化しやすくなります。これにより、以下のような症状が現れることがあります。

- 心拍数の増加

- 血圧の上昇

- 消化不良や胃の不快感

3. 副交感神経の低下

交感神経が過剰に活性化することで副交感神経が働きにくくなり、リラックス状態が得られず、体の回復力が低下する可能性があります。これにより

- 不眠

- 疲労感

- 免疫力の低下

4. 姿勢との関連性

姿勢の悪化は背骨周辺の筋肉にコリを作りやすくします。例えば長時間の悪い姿勢でスマホをすることは猫背になり背骨に負担をかけ、呼吸を浅くします。その結果、自律神経のバランスを崩しやすくします。

Ⅱ.慢性筋肉疲労と自律神経について

最新医学が解明する奇跡の「触手療法」 慢性筋肉疲労が病気をつくる!の著者で、心臓血管外科医(後年は整体師)だった(故)福増廣幸博士は慢性筋肉疲労と自律神経について次のように語っております。

- 筋肉に疲労が溜まる「慢性筋肉疲労」こそが万病の元

- 慢性筋肉疲労を取り除けば人間は健康を取り戻す

- 慢性筋肉疲労というのは、全身の筋肉の一部に老廃物(酸性の疲労物質)が残存して、 その部分が「凝り」の状態に陥っている慢性的な筋肉疲労のこと

- 慢性筋肉疲労が筋肉内を流れる血液の流れを阻害し、またリンパ液の流れを滞らせると、さまざまな障害をもたらす

- カルシウムが沈着するほどの慢性筋肉疲労は、過労といえるほどの筋肉労働のうえに、過度の精神的なストレスが加わった場合に起こりがちである

- 自律神経系は、筋肉をモニターすることによって人間のからだの”現状”を知り、 知ることで血圧を上げたり、下げたり、内臓の働きを活性化したり、といった指令を 出していた

- 脊柱(背骨)の周囲の筋肉群は自律神経のセンサー

- 筋肉に慢性疲労があると、それをモニターしているところの自律神経が誤作動を起こすようである

- その誤作動が、さまざまな内臓の異常をきたし、なんらかの内臓疾患をまねくと私は考えている

- 心身症や自律神経失調症は慢性筋肉疲労が原因(ストレスが慢性筋肉疲労を起こし、その慢性筋肉疲労が自律神経の誤作動を招く)

- 慢性筋肉疲労による自律神経の誤作動で病気になるというケースのほかに、慢性筋肉疲労がリンパ液の流れを阻害して内臓疾患をきたす

- 人間の持っている自然治癒力は本来、医師が想定している者よりもはるかに強い

- 慢性筋肉疲労ともなると、揉んだ程度ではそう簡単にとれるものではない

- 筋肉じたいに防御反応が生じてしまうので、いきなり患部を強引に圧してはいけない

Ⅲ.自律神経失調症に対する施術法

まずは背骨周囲の慢性筋肉疲労を取り除くことが大事です。

慢性筋肉疲労はマッサージ的な揉みほぐしや強く押す方法では防御反応が起きてしまい筋肉は弛まないと福増博士は語っています(強く押しても効果ありますが、またすぐに慢性筋肉疲労状態に陥る感じです)。

筋肉の防御反応が起きないように軽い圧を掛けて、筋肉じたいが自動的にゆるんでくることを待つ。筋肉自身が持っている生理的な特性を利用し、硬直している筋肉をゆるめることが肝心とも語っています。

当整体所もこのことを踏まえ施術しており、筋肉の防御反応が起きないように指鍼整体法と二点押圧法でアプローチします。

指鍼整体法は筋肉センサーを利用して筋肉を軽い押圧でゆるめる手技です。

二点押圧法は体に優しい圧でありながら、血流の力で筋肉を徐々に弛ませるものであります。その結果、さらに血流やリンパの流れがよくなり筋肉が温かくなりますので、慢性筋肉疲労を起こしている筋肉に対して老廃物を速やかに取り除き、新鮮な栄養素を届けます(下のイメージ画像では座っていますが基本ベットで寝ておこないます)。

<ニ点押圧法>

1回の施術で良好な結果が得られます。数年単位で症状を患っていた人は慢性筋肉疲労を起こしている部位が多かったりしますので、施術を何度かおこなう必要がありますが、施術するたびに効果を実感していただけます。

不安恐怖症などの症状の場合は、病院でいただくお薬(抗不安薬、抗うつ薬)と併用して施術を受ける人もおります。

そのような場合は、徐々にお薬を減らしていくような努力をして、不安がなくなった時点でお薬を止めるような形をとっています(投薬については自分で判断せず、必ず医師の判断を仰ぐようにお願いしています)。

次のような人は改善後も再発に要注意。改善後も月1程度で定期的な施術をおこなうことをオススメしています。

- 生まれつき体が硬い(家系的にコレステロール値が高いなど)

- 起立性調節障害

- 精神疾患を患っている

- 自律神経回復後もストレスで体に強い負荷をかけ続けている

- 慢性的な肩こり(ストレス状態にあることが多い)

Ⅳ.自律神経失調症の症状

病院検査では何も異常はないが原因不明の不定愁訴に悩まされている。このような症状を病院では自律神経失調症という病名で診断していることが多いようです。

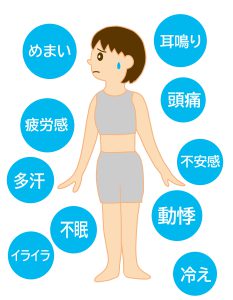

強い倦怠感、疲れやすい、気持ち悪さ、めまい、ふらつき、耳鳴り、急な心拍数増加(動悸)、多量の汗、震え、立ちくらみ、目のかすみ、吐き気、偏頭痛、頭痛、微熱、過呼吸、生理不順、記憶力低下、思考・集中力低下、不眠、睡眠障害、朝起きられない、関節や筋肉の痛み、機能性胃腸炎、体温調整機能の低下、光や音に過敏、うつ気味、冷え・のぼせ、血圧不安定、過敏性腸症候群、食欲不振、気分の落ち込み、風邪気味、いらいら・焦燥感、光が眩しい、呼吸がしづらい(息苦しい)、寝ても疲れがとれない、パニック障害、五月病、ノイローゼ、気象病、・・・

自律神経失調症には様々な症状があり、主訴や症状の度合いも各自違いますが、基本的には肉体的な疲弊が目立つことが多く、症状発症により不快感・不安感を覚えるようになります。

環境的ストレス(熱中症、寒暖差など)、心理的ストレス(強い不安感、ショック、トラウマ、プレッシャーなど)、肉体的ストレス(事故、過剰労働など)が症状を発生させる切っ掛けとなり、一度発作的症状を起こした人は再発の恐怖から強い不安感に襲われるようになります。そのため発作的症状が起こりえると思う行動や環境を嫌うようになり、ストレス環境を遠ざけるようになっていきます。(職場や人ごみ、満員の通勤電車、重労働など)

患者に対して周囲の人たちの理解力も大切であり、「改善しないのは精神的弱さ」「根性が無いから」というような感じで周囲の人たちが捉えていますと、患者のプレッシャーとなり症状を悪化させてしまうこともあります。

自律神経失調症になるような人は自分の身体に対して無神経または過信しているところがあり、ストレスを掛け続けているのに、そのことに気付いていない。または気付いていてもケアしない。このような人が何らかの切っ掛けで発症しているケースが多いように見受けられます。

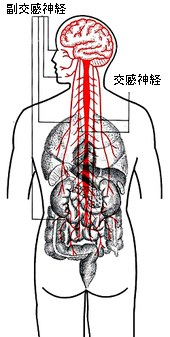

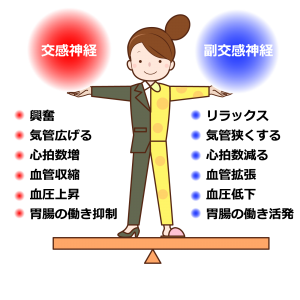

Ⅴ.自律神経の働き

自律神経とは生命を維持するための重要な神経であり、身体の内部環境(呼吸、血圧、体温、消化など)の調整に働く神経です。脳と内臓器官を繋いでいる神経で、各内臓器官の機能を本人の意思に関係なく制御しています。自律神経には交感神経と副交感神経の2種類があり、お互いにバランスを取りながら働いています。

通常、交感神経が優位に働いているときは副交感神経の働きが弱くなり、副交感神経が優位に働いているときは交感神経の働きが弱くなるようになっています。自律神経は心の状態、天気、時間帯などによって変化します。心が闘争(緊張・興奮)状態にあるとき、また日中や晴天のとき(上空に高気圧があるとき)は、身体活動を盛んにおこなうために交感神経が優位に働き、肉体(骨格筋)への血流が促進されます。心がリラックスしている状態、また夜中や雨天のとき(上空に低気圧があるとき)は、身体を癒すために副交感神経が優位に働き、栄養吸収などの働きが高まります。

継続したストレスや疲労蓄積、夜寝るべき時間帯に起きていたりすると自律神経のバランスは崩れていきます。昼間活動的に動きたいのに動けない。夜眠りたいのに眠れない。特別な病気がないのに、そのような症状が続くのであれば自律神経のバランスを崩していると疑ったほうがよいでしょう。

Ⅵ.生活習慣の見直し

私たちの生活でのストレスや疲労は自己回復力(自然治癒力)によって、身体の方で勝手に回復機能が働き処理してくれています。その自己回復力は脳からの指令で自律神経を通して機能しています。不調が続くということは自己回復力が(自律神経の中枢が)機能を発揮できていない状態であります。

では、整体の施術で原因(緊張や異常)を取り除けばいいのかと申しますと、それだけでは完璧ではないです。背骨の筋肉の緊張、体液の流れを悪くした原因にも目を向けなければいけません。

様々なストレスや過労によって自律神経失調症を発症させているわけですから、思い当たるストレス群を軽減していくことは大切です。そうしないと改善しても再発の可能性が残ります。競争社会で生き抜いていかなければならない私たちにとっては簡単なことではありません。けれども問題が起きているのに、その原因となるものから目を背(そむ)けていては、いつまで経っても根本的な改善には繋がりません。ストレス群の軽減、そして生活リズムを正すことに努めましょう。身体にいいことをしたり生活リズムを整えることで精神安定や心に穏やかさを取り戻せます。以下のことは生活の中に取り入れていただきたい健康法や注意点です。可能なものから取り入れていただけたらと思います。(生活リズムが崩れている人には1~3が大切です)

- 睡眠をしっかりとる。とにかく重要!

- 朝早く起きて、真っ先に太陽の光を数分浴びる。精神安定、免疫、睡眠に重要!

- リズム運動を20分程度おこなう。オススメはウォーキング、エアロビクス。

- 背すじを伸ばして上半身をリラックスさせる。よい姿勢とよい呼吸は大事。よい呼吸ができれば、それだけ体に酸素を取り入れることができ自己回復力の向上に繋がります。

- 同じ姿勢が続くときは肩を回したり、背伸びしたりして、体が固まらないように気をつける。

- スマホのやりすぎに注意。長時間の下向き姿勢をとらない。眼を酷使しない。

- 少量の水をこまめに摂取する。細胞には水が必要。

- カフェイン、甘味、冷たい飲み物、アルコールを摂り過ぎない。

- 身体の冷えに気をつける。身体の冷えは万病のもと。

- 身体が硬い場合にはストレッチなどをおこなう。硬いのは症状回復に苦労します。

- 代謝をよくする。入浴、体操、有酸素運動など。

- 何も考えない時間を作る。オススメは瞑想。

サイト内関連記事

ブログ記事:自律神経失調症の予備軍

ブログ記事:うつ病は自律神経の乱れから起きるの? 血行を促進すると治る?

元気のツボ整体研究所

〈開業当初から自律神経失調症の改善に努めている治療院です〉

埼玉県川口市木曽呂684-1 101号室

TEL 048-297-7144

東浦和、東川口、戸塚安行、各駅から車で約10分。川口駅からは約30分。南浦和駅からは約20分。

さいたま市緑区、越谷、草加、蕨、戸田からのご来院もお待ちしております。